【房曼琪專欄】

對許多人來說,一生最貼切的記憶大概是那一段在摸索成長中的歲月。回顧歷史,自己的幼年正值二次大戰之後,傳統文化轉形到消費經濟的前過渡時期。我出生於上海,父親從商,往返大陸、香港、台灣。三歲時,大陸淪陷,和父母舉家遷台,定居台北大安區。母親自「上海務本女校」畢業後作過教師,擅長詩詞書畫。家裡還有外祖父,喜歡和同好下圍棋,研究棋譜,閱讀古文。據說他的父親在清朝還考中了舉人。

小學上北師附小,一次老師說要帶全班去遠足,小孩子們好興奮,有如一樁大事,書包裡塞滿了吃的,喝的。原來只不過是步行到台大傅園。五○年代的和平東路,過了新生南路,放眼望去,兩旁儘是青翠悅目的稻田。一般交通工具是公共汽車和腳踏車,市區內還可以招手叫到三輪車。家附近步行即可買到一般生活用品,街上有文具、雜貨店,藥房、租書店,家具行,布店及和平市場。東西多半用報紙包裹,放在自備的竹籃裡。而如今塑膠袋已氾濫成災。

每天清晨必會看到隔壁宋希尚教授在防空洞旁邊練太極拳。他的小女是我童年的伴兒,只要一聲口哨, 對方即刻從屋裡蹦了出來。兩個人夜裡 聊天不外乎是出沒家附近大小貓咪逗笑的趣事。

那時生活步調是悠閒的,尚未受到即時方便文化的沖擊。也沒有機車的噪音。弄堂裡早晚有叫賣的,豆腐花、糯米糰、烤甜薯,半夜裡還有賣麵食的,用的是手推車。大街小巷裡看不到流浪狗,多半家庭也沒有貓狗。偶爾有街貓在屋頂上叫春,嗓門驚人。家裡和我作伴的是一隻白貓,喜歡夜裡聽她在被子裡打呼,看她躺在書桌上瞇著眼睛陪我作功課。書唸累了,就抱起懶貓在院子裡給抓跳蚤。

晚間,姐妹們愛聽亞瑟或是費理主持的熱門音樂節目,一面練習英文。 姐姐功課超好,一路直升、保送、出國拿獎學金。哥哥、妹妹也都進入台北一流中學。我的數理不爭氣,雖然有家庭教師來給補習,每次考試都是險險過關,對自己的前途沒有任何奢想。那時代的少年,從小學到高中,每天揹着沈重的書包,死背教科書,英文單字,忍受著那毫無啟發性的教育, 十二年的珍貴歲月被硬性的考試制度壓得萎謝蒼白。自己因為成績不好,初中、高中念男女同校的私立強恕中學。校風自由,學生活潑、調皮。現在回想,反而覺得是比較適合青春少年在忤逆時期的環境。女生只有在註冊那一天乖乖地遵照直髮齊耳的校規,過關之後,又恢復了捲髮。

老師多半是江浙人,校長在台上訓話,學生們必也字字句句仿其浙江口音,教人笑彎了腰。當時教我們英文課的正是關懷弱勢的鄉土文學作家陳映真,著有《我的弟弟康雄》等小說集,風格傾向現實主義。他也愛聽當時流行貓王「監牢搖滾」之類的熱門音樂,還在校園帶動學生寫作的風氣。不幸,在蔣介石的權威統治下,陳映真後來被當局逮捕,判處十年有期徒刑,罪名是「組織聚讀馬列共黨主義、左翼書冊及為共產黨宣傳等」。然而,大多數市民對於當時的高壓政策,卻毫不知情。

小時候,有人在市區內養豬,有位阿婆常來住家附近按戶收拾厨餘,拿回去餵豬。一天半夜,在睡夢中隱約聽到遠處傳來豬的淒厲哀嚎。第二天是大拜拜,街上幾家店鋪門前放置了祭品。高大的檯桌上供了一個嘴巴張大、已無生息的大白豬,看了令人心駭,那天以後就再沒見到阿婆。過節和家中請客的日子,女工會預 先告訴我們幾個小孩,下午要殺雞 ( 市場買來 ) ,最好不要待在家裡。潛意識裡,我對動物的處境開始感到某種傷痛,為什麼節慶和祭典必須涉及對其他生命的戕害?

大學第一志願是哲學系,考上了文化學院。校園旁邊是林木蓊鬱的紗帽山,林中有溪谷激流,喜歡去那裡躺在岩石上聽湍湍水聲。夜間,和同系的李志夫 (後為法鼓山佛學研究所長 )、辛意雲 ( 今為國學專家 ) 、許仲等合組了一個討論會。 記得一個月光皎潔的晚上,和三個愛好古典音樂的同學,走山路到學校對面山腰一個租屋,幾個人在農舍的庭院裡,坐在藤椅上,沈浸在馬勒的「悲大地哀愁之酒歌」低迴的旋律中,至今難忘。華岡的夜晚是迷人的,古典的樓台,滿天星光燦爛。雖然家在台北可以通學,還是在學校旁邊和音樂系的好友租了一小間。推開窗子,對面就是茂密的紗帽山,仲夏的午後總是有一山的蟬鳴。

印象中,校園內或是陽明山上看不到流浪動物。曾幾何時,寶島上的流浪動物問題與經濟起飛同步並進。

在華岡,偶爾走在山道上,迎面而來是長髮飄曳的陳平 ( 三毛 ),在和左右的同學談笑風生。縱使在雨季,她總是一臉陽光。陳平在系裡比我高一屆,彼此並不親,卻又好像是知己。她去德國留學之前托朋友送來一件秋衣 ( 正是暮秋),是這麼貼心的贈別。感覺出,既使人在天涯海角,彼此仍有一種心靈上的默契,是來自相同的人生心情罷。還記得Echo(陳平)從加那利島來信中的一句話:「生命,仍是一件不壞的禮物。」那是她自己一生浪跡天涯的最後結語,也是對遠方朋友說的真心話。

曾經,在四樓有山風吹拂的系圖書室辦古典音樂欣賞。夜晚,在燭光下我為同學介紹貝多芬,因為被他音樂中結合了浪漫主義的革命精神所感動。那一夜,陳平和梁光明也來了。另一次,在系裡介紹美國反戰民歌 ( 這一群年輕歌手其實也是詩人 ) ,我把歌詞抄在黑板上,彼得、保羅和瑪麗的「在風中飄盪」,狄倫的「動蕩的時代」等,再放歌曲。

六○年代,在美國、英國、法國、德國、青年學生們正如火如荼的進行政治抗議與反戰運動,而台灣的學校有黨員暗地監視學生的言行。在華岡 因為學生不多,不同系的也彼此認識。讀戲劇系的蔣勳 ( 今為美學大師 ) 也來系裡聽課,彼此都懷有類似「少年維特的憂傷」心情。一次,我在《華岡青年》發表一篇介紹存在主義的文章,卻被教官認為我的思想有問題。有時夜裡和李志夫、辛意雲及班上好友許少玲步行到陽明山,走在月光輕撒或細雨濛濛的山徑上,談論哲學與人生。

比較父母所處的戰亂時代,我們何其有幸,不曾經歷亂世中的顛沛流離。抗日戰爭時,流亡學生到西南聯大讀書,教室與校舍是臨時搭建的草屋。有時還遭日本飛機轟炸,而自己能在幽靜離塵的山上讀書會友,有些不可思議。

山上下來,從台北車站可以步行到武昌街的「明星咖啡屋」。偶而和樓下門口擺詩攤的周夢蝶談天,在新詩創作上深受他的鼓勵。余光中的《掌上雨》、葉珊、瘂弦的詩和散文、王尚義《從異鄉人到失落的一代》,李敖《傳統下的獨白》,還有新公園旁邊文星書局發行的學術著作 ( 小書冊 ) ,是青年學生思想啟蒙的讀物。王尚義的小說《狂流》的主角,原來是教我們邏輯的張尚德,在性格上近似他的老師殷海光,對於做學問,有一股追根究底的衝勁。張老師後來設壇講經,成為禪師,一樣的認真,正如其人。

那年代,文人常聚的地方是「明星咖啡屋」和西門町的「野人咖啡屋」。前者,專放幽雅的古典音樂,室內格調,有十九世紀的韻味。而後者,在香煙迷漫幽暗的地下室,可以聽到「滾石」原始粗獷的嘶喊。「野人」是那時大台北存在主義的沙龍。搞文學、藝術的、還有碧眼長髮的,在那裡談卡夫卡、芥川、卡謬、海明威……。一個年輕人,在那裡自殺了。

家裡,哥哥、姐姐都已進入台大,偶爾也參加他們融融社的聚會 (真是一群又會思辯、又會玩鬧的大孩子)。大二唸完,決定轉學台大。有二十多人報考哲學系,只錄取三名。整整一個暑假,早晚在圖書館裡埋頭苦讀哲學概論、中西哲學史、邏輯及其他要考的科目。終於,在佈告欄錄取名單上看到了自己的 名字。

系裡,一代大哲方東美是最叫座的教授,來自書香世代,其研究專題包括華嚴、大乘佛學、中國哲學,並推崇新儒王陽明的思想。在留美期間對希臘哲學、實用主義亦颇有心得。方老師開課講解「隋唐大乘佛學」,全系包括研究生通通都來上課,師生濟濟滿堂。每次一進教室,老師先在講台上排開一列參考書,教學時神情嚴肅,語氣堅定,一堂課就是三個小時。「通群經,才能通一經」,這是方東美給學生們的治學要領,事實亦如此。

此外,我還選修陳鼓應老師的《尼采》和《莊子》兩門課。他是要籍尼采棄絕世俗的超人、莊子大鵬怒飛的氣象,來隱喻個人抗拒傳統及社會成規的束縛。因為心靈、思想上的自由,和須要陽光、空氣、水是一樣的重要啊。陳老師是殷海光的入室門生,之後投入黨外運動,正值白色恐怖時期。在我出國之後,國民黨在國內對自由派學者及異議人士進行整肅,引發了「臺大哲學系事件」,有十多位教職員被解聘,包括陳鼓應。哲學研究所亦被迫停止招生一年,等於是關閉了哲學系。不難想像整個系內人心惶惶,目睹思想菁英被政權壓制。

班上同學寥寥可數,大家除了上課,早晚多半在圖書館或系研究所苦讀英文原著。課堂上,老師們講課各有家鄉口音。有一位義大利來的教授在系裡開了兩門當代德國哲學,海德格的《存有與時間》及胡賽爾的《 現象學》。教授上課是用英文,卻帶著濃重的義大利口音,真是難上加難。多年後,自己才體會出「存有與時間」其實是在講人的生命特質是存在於過往與未來之間,必須面對那不斷消逝、通向死亡的事實,同時層層分析人與世界牽連的心理狀況。聞名中外的成中英教授,特別回國為學生介紹當時在西方盛行的分析哲學。盛暑的夏日,教室裡沒有冷氣,老師在台上講得汗流浹背。那時,去聽這些名師的課,興奮的有如去赴一場知識的饗宴。課外,還興緻勃勃在文學院旁聽顏元叔、王文興的西洋文學。

家鄰接青田街,原本是日治帝國大學教授們的住宅區,之後由台灣大學接收。幾條小巷子,環境清幽,林木參天,牆內人家,庭院深深。晨昏時,喜歡在那裡散步。巷口就是董作賓教授日式的高雅住宅。暑假便去那裡幫大公子製作介紹原住民的幻燈片,賺零用錢。從青田街出來穿過和平東路,可以步行到泰順街南懷瑾老師的住處。因為大家都認為他是一代禪師,就隨同研究生們慕名去他家裡學習坐禪。再走過幾個巷子,找得到住在溫州街的殷海光教授,有治安人員在附近監視。那時他已被勒令禁止教課、出版及演講。

其實,在尚未轉進台大之前,自己便冒然跑去旁聽殷老師講課 ( 家離台大不遠 )。殷先生注重科學思想方法,深受羅素影響,以邏輯分析來治學,更有一身傲骨,深負文化使命感。因為倡導自由主義,被國民黨政府解聘,迫使離開台大,從此生活起居都受到監視。殷海光,胡適和雷震合辦當時一流的學術刊物《自由中國》亦遭查禁。雷震竟被判坐牢十年!

那年代上大學並不只是為了一張文憑,而是希望能體驗哲人精神上的感召,對真理不鍥不捨的求證。殷老師給我一生最珍貴的禮物就是訓練批判性的理性思考。一次,自己天真的邀請殷教授上華岡演講,給了學生們一場意外的驚喜,卻得罪了校方。畢業時,老師為我申請美國大學寫推薦信。在我岀國留學的那個秋天,殷海光因胃癌病逝,才不過四十九歲。

在台大系裡教課的,還有身著長袍,頗有民初書生風貌的孟祥森 (孟東籬、老孟 ),教的是齊克果的著作《恐懼與戰慄》,對存在的矛盾心理,焦慮 ( anxiety) 和絕望 ( despair) 的深層分析。沒想到四十年後,老孟將《動物解放》的英文版與錢永祥教授合譯成中文。此外,他還著作《愛生哲學》、《以生命為心》等環保文集,而且身體力行,和志同道合的朋友,成立「綠色和平」。

在動物解放議題上,我們是站在同一陣線。記得有一次回台灣,小住花蓮海邊老孟親手搭的茅草屋,那是他自己為了體驗梭羅獨居湖濱、自給自足的生活方式。起坐間,一個大窗子正面對那一望無際的太平洋。 家裡還有蘋蘋、大牛、小牛,大人小孩通通茹素。有時,閑坐海邊,在撲面而來巨大的浪潮聲中,可以隱約聽到老孟在屋裡彈奏蕭邦的鋼琴樂曲。真是幸福的人啊。

唸大學時,自己便喜歡出家人青燈木魚的生活。寒暑假時經常帶了背包去獅頭山上隱居,住過後山的「萬佛庵」以及建在山洞裡的「靈霞寺」。夜晚與眾尼同睡山洞裡,壁岩上有山泉滴水。山上的寺廟有十來多個,比較喜歡環境清幽的「海會庵」,裡面 只有三個尼姑。那裡地勢高峭,放眼望去,盡是遠近層疊的綿延山巒。在廟裡可以潛心讀書或在林中漫步、遊蕩,遠聽此起彼落的暮鼓晨鐘,真是「古木無人徑,深山何處鐘」。

那時,住在獅頭山頂「元光寺」的,有台大歷史系的研究生阮芝生與作家孟祥軻 ( 也叫老孟,筆名孟絕子,穌念秋 )。夕陽西下,滿天彩霞映照時,三個人相約在山門外聊天、賞雲。當時臺灣正處戒嚴狀態,為了躲避警備當局,老孟長年藏身山中,從事翻譯,《赫塞的流浪者之歌》,寫作,著有《歷史的傷痕》,記錄歷來遭受政治迫害異議人士的案件,為他們申張正義,可說是一個熱血的人道主義者。在山上,老孟將元光寺專放骨灰罈子的樓塔作為自己的書房。我們便在「萬籟此俱寂,唯聞鐘磬音」的那份空寂中,面對四壁已作古的笑談人生。

老孟還在他的陋室壁上用毛筆作詞,恣言要娶山上的眾尼為妾。可以想像,尼姑們對這個赤著上身,經常在崎嶇山路上作獅吼的狂人真是沒法子。當我下山回台北時,老孟大義割愛送我《魏晉南北朝佛教史》。

一九六九年,畢業後即出國留學唸電影系。三年後我的畢業作品是拍攝一部紀錄片,地點是舊金山座落中國城的「金山寺」。片子介紹出家人的戒律生活。廟裡的住持是宣化法師,十幾位出家人多是嚮往東方文化的美國青年 ( 正值反文化運動 ) 。拍片時,隨他們一起吃素、靜坐。有時幫法師在講經時翻譯成英文,最記得的一句話是「吃飯就是吃飯,睡覺就是睡覺」。唉,易知難行啊 ! 廟裡規矩是過午不食,夜不倒卧。到了晚上和洋尼姑們同睡一間,看她們個個雙腿盤坐,上身挨着牆,披了睡袋整夜打坐。只有自己是打地鋪,還有枕頭、被子,有點不好意思。

與金山寺還有一段因緣。大三時,參加在青田街一幢古雅的日式屋裡,幾個台大研究生辦的打坐會,結識了好襌的史地夫 (日後在金山寺落髮出家,歸依宣化上人)。夜裡,兩個人常在「野人咖啡屋」談寒山、Basho 。史地夫原在哈佛主修文學,介紹給我當時正在日本修行的美國山水詩人Gary Snyder。一個秋天,為了「求道」,和史地夫搭乘客運,一路延着崎嶇山路顛到「土城」,又徒步幾個小時高低迂迴的山徑,還意外遇見長年隱身洞穴的幾個道士,最後終於來到「承天襌寺」。

住持是遠近聞名的廣欽法師,看來真是像古畫裡的羅漢。法師長年在室外靜坐,吸風飲露,不落語言。廣欽不食五穀,只吃水果,故有「水果和尚」之稱。他破例邀請我們夜裡一 起在屋外打坐 ( 有點受寵若驚 ) 。當夜,我和史地夫各自披了袈裟,在廣欽法師身邊恭謹坐定。星光下,風鈴叮噹,面對群山,四面風聲如海濤,洶湧澎湃,真覺得自己快要進入「坐忘」了。然而,過了子夜,山上氣溫驟降,我又冷又餓,看看老法師已在藤椅上垂頭瞌睡,便悄悄溜進後面法師的禪房,像小貓一樣,趴在一個大墊子上呼呼睡去,直到耳邊傳來由遠而近的打板聲 ( 廟裡三更便得起床 ) 。從此以後不再有出家的念頭。

一九七三年畢了業,結了婚,隨同先生搬到南加州Ojai 鄉下。二十六歲的我,從此永遠告別了都市生活。小鎮盛產橘子,處處是果園。居民大多是文人、藝術家與靈修的,原來這裡是吉杜 · 克里希那穆提 ( Jiddu Krishnamurti , 二十世紀著名心靈導師 ) 的落腳處。每年春天,K. 會回來 Ojai 在「橡樹園」說法,特別強調獨立思考,不要親易相信任何教條或盲目崇拜偶像,是我早年的啟蒙師。也就在那裡,和幾個「修行」的年輕人一起生活,吃素、打坐、讀書、種菜、爬山,家裡還有一個毛小孩和一心想去印度修行,勤讀梵文的先生。一九七六年,兩個人決定遷居北加州的「 萬佛城」,因為當年在青田街 一起打坐的史地夫正在那裡主持廟務,且己剃度出家。因為一切還未上軌,廟地的出家人寥寥無幾,彼此相處有如家人。萬佛城附近大多是梨子和葡萄園,和先生都喜歡這種樸素、淡泊的鄉下生活,過著與山水相伴的日子。

一九八二年離開了加州,移居有七百年歷史的聖塔菲,一個海拔七千尺高的陽光小城。居民主要是白人、西班牙、墨西哥混血及原住民印第安人。聖塔菲位於美國西南高原沙漠,時而風起雲湧,氣象磅礡。古城以藝術及新世紀靈修聞名。這裡也是學術中心, The Santa Fe Institute 吸引了來自各國思想激進的科學人士。還有座落在山坡上的聖約翰學院,制度仿英國劍橋。校風注重哲學思考、辯論。從柏拉圖,康德,維根斯坦、到後現代,學生們都可以朗朗上口。去學院聽音樂會、演講、座談會,確是一種心智上的享受。最令人陶醉的是當置身於白楊與松柏聳立的群山峻嶺之間,沉浸在「巖扉松徑長寂寥,惟有幽人自來去」,忘年忘月的情境中。身邊的毛小孩「惜她」和「莎夏」更是容易進入狀況,興奮的穿梭林間,樂瘋了。

曾經,在德國浪漫派、傾向自然神祕觀想的理想主義找到了靈感,特別是Fichte, Shelling 和 Goethe 的唯心宇宙觀。後來卻陷入存在主義的虛無中。「虛無」是人對自己存在的否定意識。雖然沙特形容「虛無不斷的進入存有」,但是他認為個人仍然要為自己的行為 ( 選擇 )負責,因為涉及「他者」的層面,類似佛家,除了證成本無、性空之外,還注重個人修持同體大悲的菩薩精神。可以說,他們的空論並不排除人是道德主體 ( moral agent ) 的事實。那麼,人生並不完全是荒謬、孤寂的,眾生苦海無邊,還是有功課要作。

偶然在書店看到彼得.辛格的《動物解放》。作者是在牛津唸哲學時,一個意外的際遇,觸發了他對動物權的倫理思考。經過深思之後,我發覺原來古典形上學是一個對生命曲解,將人以外的動物排除在存有範疇之外的理論系統 ( 覺得有點上當 ),也就是說,牠們的生命可以任人處置,因為不涉及道德義務。一如史懷哲所言:「人類在宗教、哲學、倫理等各方面的考量,只限於人類自身的利益,對於其他動物的迫害,卻視為理所當然。要知道,動物也能感覺痛苦、情愛。人類在和自然萬物建立真實、平等的關係時,才能發揮道德實踐的真義,那是基於對天地間所有生命的尊重。」對史懷哲來說,讓一個活生生的世界「進入我的存在」,如此才能肯定自己的生命價值。不是嗎?在推行動物解放運動,為那些如人的生命爭取道德權時,不也是在肯自己的生命價值?

多年來,自己陸續閱讀相關著作,覺得知識份子即使讀了萬卷書,而無顧於週遭動物在人類手下,被奴役、摧殘的苦難,那有什麼意義?對所有生命的行動關懷,不就是禮記上講的「止於至善」?

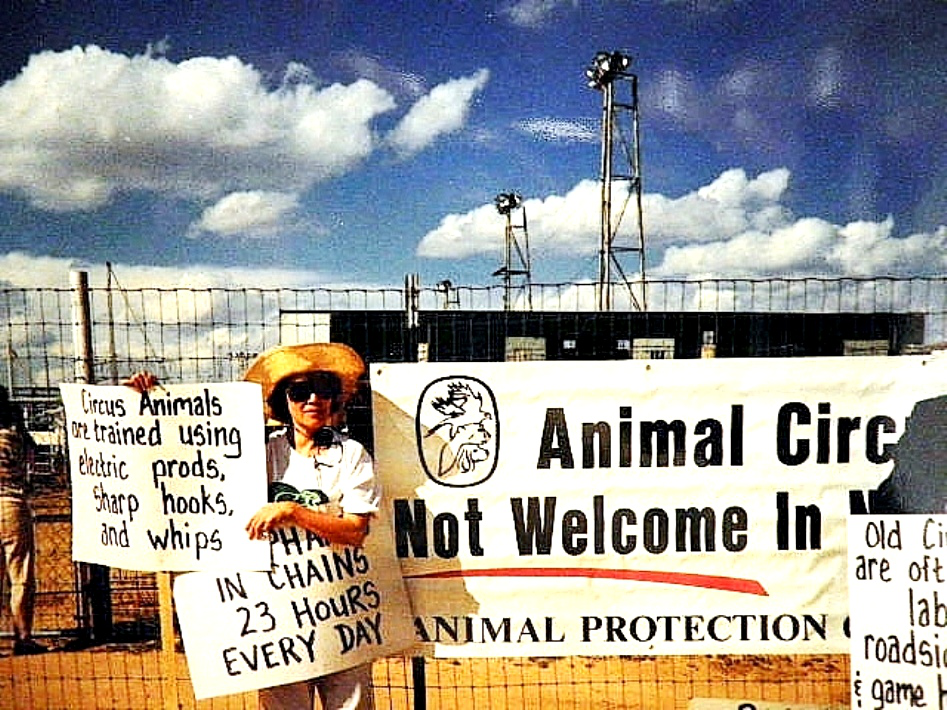

投身動物權運動之後,開始和一群志同道合的積極行動,諸如抵制動物馬戲班子入城搭蓬演出、協助關閉用數百大猩猩作病理實驗的研究機構、在市議公聽會上為動物發言、寫信給國會議員修訂動保法,且以讀者投書方式來作民眾動保教育。日子過的有目的,有意義。也參加PETA全美串聯行動,譬如對「麥當勞」及「肯德基炸雞連鎖店」的持續週末抗議。聖誕節時,幾個志友聚在一起,為庇護所裡上百位黑猩猩 ( 被實驗機構釋放的 ) 準備禮物盒子,因為猩猩好奇,對拆開紙盒是百玩不厭。 還努力撰稿,在台灣報刊發表系列介紹各項動物權議題的文章,要為國內提供相關資訊,以期在民間建立動保意識。之後文章集結出書,名為《生命 的權益 – 解放非人動物》。

在我回國那期間,國內尚未有正式動保組織。花蓮的好友沈麗玉便召集了幾個關心動物的同志在她家裡聚會,住在海邊的老孟也興沖沖的來了,大家有意為台灣打造動保運動,還正正經經的拍了照,以示誠意。一九九六年,為了協助國內訂立動保法,便積極和住在德國的動保人蔡丹喬緊密合作,彼此早晚傳真頻頻,串連歐美動保團體,包括 PETA,一同在海外造勢,向台灣立法院施壓。那些日子,忙的幾乎不休不眠。終於在一九九八年,台灣政府通過了動物保護法。

在美國,大規模動物解放運動的正式運作始於八○年代初 ( 六○年代的社運算是作了鋪路工作 ) ,目的是要廢除一切奴役動物的形式與制度 ( 全世界一年生產七十億的農場動物)。初次看到動物工廠的圖片,溫順的雞、牛、豬兒們,無助的忍受各種苦刑的狀態,只被當做經濟貿易的工具、商品, 使人痛心到夜裡難以成眠。而那時,動物權觀念對大多數的中國人、台灣人來說近乎荒誕,更與道德考量毫無關聯。

近代西方三位懷疑大師 ( masters of suspicion ) ──尼采、馬克思、 弗洛伊德,都是在對傳統的價值體系提出質疑。我個人是從批判 「人本」的意識形態,對系統哲學作徹底的反思。心想,既然實現「正義」是推動歷史潮流的重要理念,那我們能允許「正義」對生命採取一個矛盾而不一致的雙重標準嗎?這是為什麼在思想上, 自己也變成一個徹底的懷疑者。

二次世界大戰之後,頗具文化衝擊的政治評論是Herbert Marcuse的著作《 One Dimensional Man》,歐美反文化的青年是人手一冊,在巴黎亦然,是1968年革命群眾的紅手冊(little red book)。作者批判科技生產與消費主義的結合,製造群眾在意識上「虛假不實的需求」( false needs)。荒謬的是,人們一隻手向喪生六千萬的二次大戰告別,另一隻手卻向更具毀滅性的慾望世紀招手歡迎。「自由」的意義被扭曲,變相為享樂主義,只顧個人物質慾望的滿足。殊不知「自由」還包括社會責任和道德義務,也就是說,要對自己的行為負責,關心天下事。Marcuse 提出「大拒絕」The Great Refusal的口號,為了要抵制破壞性的消費主義、商業洪流及其隱祕不宣的社會控制手腕。動物解放運動就是要對剝削地球生命的資本主義作「大拒絕」。然而,二十一世紀為所欲為的商業行徑卻更加肆虐、囂張,動物的苦難也更加深重了。

羈旅異鄉渡餘生,夜卧靜聽寒天雪。回首天涯舊夢,無怨亦無悔,都是功課。覺得自己這一生並未虛渡。那曾經澎湃、激揚的意志,如今已是歸老空林的心境。

在飛逝去的歲月中,只要打開記憶的相簿,就好像回到了那曾經年輕、安靜的夢裡,六○年代樸素的台北,一個飄浮在太平洋上的島嶼,島上溫馨的人情,濃陰蔽天的小巷,雨中的芭蕉,夾竹桃、 夏夜的流螢,以及每次颱風來時,吹落一地的雞蛋花。還有,送信的綠衣郵差是踩著腳踏車來的。

夢之外,似乎聽到了自己不再孤單的足音。因為,在那終年海浪拍擊的島上,在機車沸騰的廣告城市裡,有一群新生代,正在努力不懈的為人間開闢一塊沒有殺戮的淨土,要把自由、公平、正義還給那些和你、我、他一樣,有血有肉、也有喜怒哀樂的生命。

作者房曼琪 本文收集在其著作《生命的權益 – 解放非人動物》,由台灣動物平權促進會出版。

房曼琪

房曼琪

台灣大學哲學系,Columbia College 電影製作。資深動保人士。通過哲學論述來詮釋動物倫理 ( animal ethics)。著作《生命的權益》由台灣動物平權促進會出版。