文/台灣大學外國語文學系教授 黃宗慧

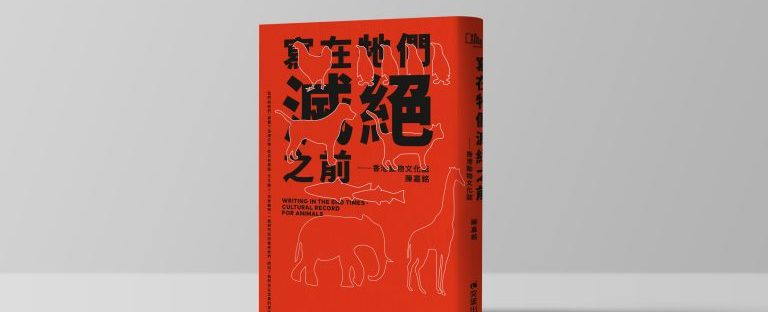

嘉銘老師這本《寫在牠們滅絕之前——香港動物文化誌》,以七個篇章囊括了同伴動物、野生動物、實驗動物、經濟動物等議題;其實不只是動物,路邊的草木、廣袤的海洋,都在他關心的範圍之內,也因此,這本書雖是集結他多年來為香港大大小小動物相關事件而寫的評述,卻不僅只是為了見證這些苦難曾「在此」發生,而有更具普遍性的意義:透過這些在當下被視為「貓狗小事」、在事後也輕易被遺忘的動物事件(如今有多少人還在乎遭港鐵輾斃的流浪狗沉冤「未雪」?),他在字裡行間想提醒的是,同樣作為地球上的生靈,動物的生存空間卻幾乎已被人類剝削殆盡,如果我們不能體會到,在「『大地之母』與萬物的共生」之中,人不該自視超人,「而是共生組件一員」(〈善款裡的海豚,發展外的道路〉),不能看見人與動物、與環境之間的聯繫,那麼將會有更多的生命,在人類追求發展的進程中一一消失,終至無可挽回。

閱讀這樣一本時而引述研究文獻諄諄說理,時而以自身與動物相處的經驗懇切呼籲的文集,我不時想起法國現象學家梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)所談的,肉身的厚度(thickness)。推動嘉銘老師完成這本書的,必然是一種期待更多人能看見「人類以外的其他生命也具有厚度」的使命感吧!梅洛龐蒂的哲學對身體性的強調,使得他在談「在世存有」(being-in-the-world)的問題時,不像海德格(Martin Heidegger)那般獨厚人類,因為他要談的是「有血有肉的在世存有」(flesh-and-blood being-in-the-world)。對他來說,肉身的厚度,正是人類主體和這個同樣也具有厚度的世界、還有世界上其他的居住者之間,之所以既有連結但卻又各自獨立的關鍵:因為有厚度,所以在空間中是各自分離的具體存在(embodied living form),但肉身的厚度卻也構成了接觸的可能。而這個有著厚度的大自然,其實並不是在我們「面前」,任我們以一種居高臨下、外於自然或是與自然對立的態度來觀察甚至宰制它;自然圍繞著人類主體,並把主體包含在內,所以與其說自然在我們面前、人和自然之間是一種正面對應的關係(frontal relation),不如說自然是在我們身後、腳下,支撐著我們。可惜的是,我們每天自醒來採取站立的姿勢開始,對於在腳下支撐著我們的這片土地,就採取一種對立的姿態——與地心引力對抗——卻忘了我們是和大地相連接的、與其他許多物種共同生活在世界「之中」。而這種被遺忘的,人與土地及其他生命的連結,也正是嘉銘老師透過書中許多實例想提醒讀者的。

不像海德格般認為動物的「活著」和人的「存在」不能相比,梅洛龐蒂認為不同的生靈只是各自展現不同的存在樣態,而本書中不時提及的,萬物各有其生命意象,也是從這樣的觀點出發,於是就連植物,「小至野草野花,大至古柏森林,都或有靈」(〈牛頓的蘋果與城市效益〉)。至於書中所呈現的眾生有情、將動物視為有感知有情感的存在,也可在梅洛龐蒂的論著《Nature》中找到呼應:梅洛龐蒂並不認為語言與意識是人類所獨有的,事實上,不同生命體所展現出的不同行為舉動,正反映了牠們的身體會對環境以及環境中的他者作出不同的詢問與回應,廣義來說,這也是「語言」,就像動物即使看似保持著一個平靜的姿勢,這姿勢也總是預設了接下來的某種動作、為下一個動作做準備,這和人類以語言文字形構成句子的方式,並沒有太大的差別。

簡單來說,在梅洛龐蒂的眼裡,動物以牠們的身體對這個世界進行的質問與回答,就是牠們的語言。從這樣的角度來看,人類的生命與其他生命雖然因「語言」不同、因各具厚度而有著距離,不可能光靠「易位而處」就完全掌握他者的心情感受,但同為具有厚度的肉身,人類應當有能力去接觸與連結其他生命、去聆聽牠們的語言,並同理或哀憫牠們的肉身之痛。當嘉銘老師為困在海洋公園裡的海豚、為全球化畜牧生產下受苦的農場動物、為香港多年前《美女廚房》式節目裡被藝人當場用力「撻死」的活魚、為野豬為流浪牛為狐狸請命時,他所點出的,正是人類如何因為過度膨脹自我而擠壓了其他生命的生存空間、如何碾平了牠們的厚度;他同時也點出了,我們如何習於用人類中心的觀點,將動物化為沒有自身語言、只用以滿足人類需求的想像產物,就像書中所列舉的一部部看似以動物為主角,其實動物並不真正存在的娛樂電影。

然而這並不是一本只著力批判、會讓人因為看見動物的慘況而更感無力的書。作為一個動保的實踐者,嘉銘老師除了寫作,還以開設課程的方式,將他的動保理念及知識與學生分享,並透過課堂的交流,嘗試在這難行的動保路上摸索不斷前進的方向。本書其中一章就是集「動物,文化,與現代社會」這門課的「教學誌」之大成,提供了關於動保該何去何從的線索;例如對於想要「求出路」的學生,他援引澳洲政治哲學學者Siobhan O’Sullivan談及的「能見度(Visibility)」的觀點,要學生首先學會「睜開眼,看得見」:「工業農場根本隱於超市包裝肉食之後,致使我們吃肉卻吃不出殘酷過程,又或者海洋公園根本藏身於海豚海獅表演之外,致使我們看戲看不出訓練惡行……看不見,便會相信美好快樂,誤認理所當然!然而只要看得見,就會知道事實,是我們本來不曾觀看的,如同無知的眾生,成了動物不被善待的共犯」(〈看不見的Zootopia〉)。其中揭櫫的道理便是,動保很艱難,但若有心起步,卻也很簡單,睜開眼,看見了,行動就可能隨之而來。

問題是,如果「眼不見,心不煩」,我們如何促使更多人願意放棄「心不煩」的權利,去看見其他生命的苦難呢?我想,這就要靠已經看見的人,如嘉銘老師般,不斷地訴說與書寫他所看見的了,用一種「念念不忘,必有迴響」的執著。在〈被遺忘的溝通〉一節中,嘉銘老師曾引用美國作家Dawn Baumann Brunke的《Animal Voices, Animal Guide: Discover Your Deeper Self through Communication with Animals》一書,指出「人們似不懂與動物溝通,實情是因為人類的進化,而『遺忘』了與大自然接觸的能力。作者強調『remember』,表面解作『記起』這種能力,可她更把字分為兩部,意指『再次(re)』成為天地間的『成員』(member)」。閱讀這本書的過程,我也記起了許多事,以及自身從事動保過程中,因為太過沉重而想遺忘的,許多動物的未雪之冤;謹以此序文與動保路上的朋友們共勉,我們必須再次記起,必須持續訴說,那麼或許就有更多人,也願意一起看見其他生命的厚度,從而再次成為天地間的成員。我衷心企盼。